股票配资行情

股票配资行情

秦始皇统一文字时,“丞”字突然高大上起来,左右各加一笔,像官帽的垂缨(图1),从此成为“丞相”的专属字。

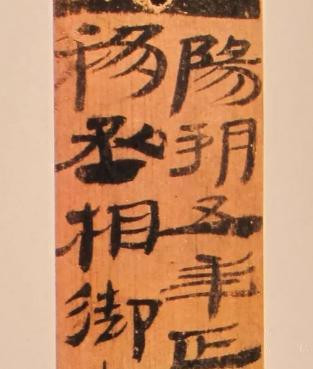

汉代陈平为丞相时,那地位是“一人之下,万万人之上”,月俸三百石,折合现在年薪百万,下属只敢称“丞”而不敢呼其名,连写字都要比其他字大一号(汉代简牍实锤如图2)。

可是,在秦汉之前,“丞”是没有这么大权力的,据《尚书大传·卷二》记载:古者天子必有四邻,前曰疑,后曰丞,左曰辅,右曰弼。天子有问,无以对,责之疑;志志而志志,责之丞;可正而不正,责之辅;可扬而不扬,责之弼。

大致意思是说:古代天子有四位贴身智囊团,分别是“疑、丞、辅、弼”,各自分管不同“业务板块”,“疑”负责替天子挑毛病,相当于风控总监;“丞”负责记录天子的言行,相当于贴身秘书;“辅”专门为天子纠错,相当于纪律委员;“弼”负责推广天子德政,相当于宣传委员。从这里来看,最初的“丞”权力确实有限。那么,“丞”是如何一步一步做大的呢?

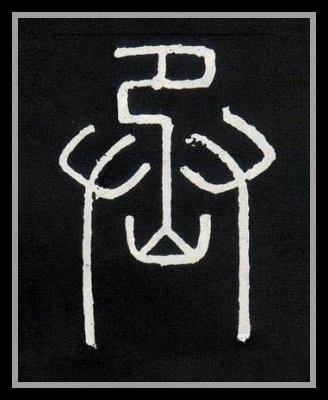

我们先来看看“丞”的甲骨文(图3),由三部分构成:上部是两只手的形状,下部为一个陷坑的形状,中间一个人落入坑内,上部的两只手将其牵拉拯救出来。

罗振玉在《增订殷墟书契考释》一书中说:“象人臽阱中有拯之者。臽者在下,拯者在上……此即许书之丞字,而谊则为拯救之拯。”也就说“丞”是拯的初文,“拯”是后起字。

按照“丞”的本义,“天子四邻”的“丞”可就不是简单的记录员了,他的主要职责应该是“拯”,一是拯万民,二是拯天子,也就是为天子纠偏改错,类似于我们今天说的“金口玉言”“白纸黑字落笔为证”,天子的话是要在历史上留下证据的,这下可就把“天子”给限制住了。

随着文字功能的日趋完善,丞记录的内容也越来越规范,天子要想顺利施政,必须要先和丞搞好关系,这样,天子和丞的关系越走越近,“天子四邻”的权力也就逐渐集中,到了秦代,“丞相”就成为大权总揽,掌丞天子,助理万机的正式官名。

当“丞”被用作“丞相”的丞之后,原本表示“拯救”的这层意思需要造一个新字,于是,“拯”就出现了。

最早的丞相,有史可考的,是出现在秦武王二年(公元前309年)。

《史记·秦本纪》:

秦武王二年,“初置丞相,樗里疾、甘茂为左右丞相”。

在所有的官职中,丞相的变化最多,这是由于君主既需要丞相帮助办理政事,又担心丞相的权位过重,危及自身的权力,所以经常改名,比如“相国”“司徒”“大丞相”“宰相”“中书令”“同中书门下三品”“枢密使”“知政事”等等,改名的目的其实是为了削减丞相的权力,以方便皇帝施政,但同时皇帝对丞相也会有一定的依赖性,所以也时废时设,到明太祖洪武十三年(1380年),丞相之职被彻底废除,共存在约1500年。

历史上比较有名的丞相有李斯、萧何、曹操、诸葛亮、魏征、王安石、范仲淹等等。

[附]宰相和丞相的区别

首先,宰相和丞相都是“相”,这就像火车汽车都是“车”,只是功能不一样。“相”是辅助的皇帝处理国家事务的,“车”是负责人类提高行走效率的。宰相是统称,丞相是具称;就像车是统称,而火车汽车电瓶车是具称一个道理。

其次,宰相是一种级别。以汉代为例,皇帝以下有三个岗位最牛,一个是太尉,掌管军事;一个是御史大夫,掌管百官的考核;一个是丞相,他掌管着九个部门,涵盖国家的方方面面,从吃喝拉撒到飞机大炮,所有行政大权一人独揽。这个就是“三公九卿制”,“三公”都是宰相级别,他们各有官名,但“丞相”只有一个。

第三,由于丞相的职权特别大,会经常和皇帝产生矛盾,所以丞相经常被废,但又不能缺少这个部门,于是就采取分权制。比如唐代的三省六部制,但分来分去总还是得有一个核心部门,虽然这个核心部门的负责人不叫“丞相”,但干的活和以前的丞相没什么区别。比如明代的张居正,他的官名叫“内阁首辅”,背地里都叫他“宰辅大人”或“宰相大人”,没有人叫他“丞相大人”,因为,明代“丞相制”被朱元璋废除,根本没有这个官位名称。

总之,汉代丞相、相国、大司徒,唐代的中书令、尚书令,宋代的参知政事,明代的内阁大学士股票配资行情,清代军机大臣都属于宰相一级,达到这一级的官员都可以叫宰相,但只有设置“丞相”这一岗位的朝代并做到这一岗位的官员才可以叫做丞相。

纯旭配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。